科技興則民族興,科技強則國家強。黨的二十屆三中全會《決定》提出:“教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。”中國式現代化要靠科技現代化作支撐,建設科技強國是推進中國式現代化的內在要求。科學成就離不開精神支撐。

習近平總書記在全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上強調:“大力弘揚科學家精神”。新征程上,廣大科技工作者要大力弘揚科學家精神,繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質,不斷砥礪科技報國的初心和使命,自覺踐行科技報國之志。

林為干

“中國微波之父”、微波理論學家、中國科學院院士、美國麻省理工學院電磁科學院院士

來源:國開大講堂

“做一輩子研究生”是林為干院士的口頭禪,也是他一生追求的終極目標。活到老,學到老,研究到老,從不停息,永無止境。做一輩子研究生,是他做學術研究的態度,也是做人的態度,更是勉勵和教誨。

為干,有為人生,大干事業,無論是報國的拳拳之心,科學研究的矢志不渝還是滋蘭樹蕙的辛勤耕耘,林為干都堅守著最初的人生的理想。

林為干先生生平

1919年10月20日,林為干生于廣東臺山縣。

1939年畢業于清華大學,獲工學學士學位。

1951年畢業于美國加州大學伯克利分校,獲博士學位。

1951年,放棄美國優厚條件,克服困難輾轉香港回到祖國,在嶺南大學、華南工學院任教。

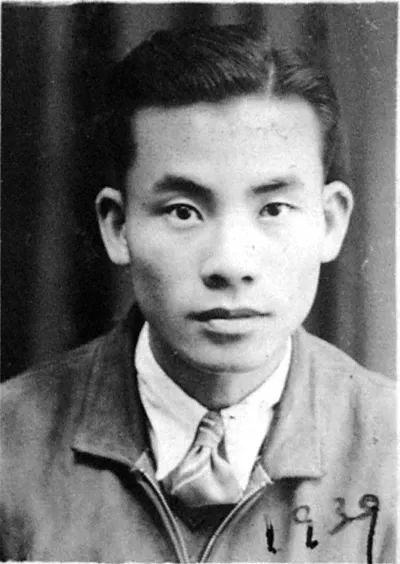

青年時期的林為干

1952年,全國院系調整時擔任新成立的華南工學院的首任電訊系主任。

1956年,全國第三次院系調整時,被調到成都電訊工程學院,先后擔任了該院的第一任科研院長助理、無線電物理系第一任系主任、應用物理研究所第一任所長。

1962年,在《物理學報》18卷首頁上發表的《關于外矩內圓同軸線的工作特性》論文后的30年內,連續在國內外學術刊物上發表了幾十篇這方面的論文,其理論在國內外得到了廣泛地應用。

1963年,論文《傳輸線特性阻抗的一個新計算方法》被國外學者稱為“林、鐘方法”。

1979年1月和1980年9月,先后在《電子學報》上發表的《橢圓直波導理論》、《扇形、橢圓、半橢圓波導的研究》這兩篇重要論文,糾正了國外的某些結論,成功地為中國制定橢圓直波導標準尺寸提供了依據。

1980當選為中國科學院院士。

1990年,被聘為美國麻省理工學院(MIT)的電磁科學院院士。

追求真理 潛心科研

在美國,林為干接觸到了當時國際最先進的電磁場理論方面的最新理論和研究成果,而這方面當時國內是一片空白。林為干認識到電磁場理論,尤其是其中的微波技術,對國防建設和改變人們生活,具有很重要的推動作用。

于是,他毅然選擇微波技術這個有點枯燥和艱難的高尖科技領域作為自己的研究方向。不久,他開始了“一腔多模”理論與技術的研究。

5年勤工儉學之后,他完成了博士畢業論文《關于一腔多模的微波濾波器理論》,并被發表在國際權威雜志《應用物理》的第一頁,引起國際學界轟動。

這篇論文,打破了之前國際微波學界認為一個圓柱諧振腔只有兩個簡并模可以利用的傳統認識。一腔多模理論的提出成為重大突破,為此后幾十年間通信衛星大發展提供了理論基礎。

林為干在實驗室工作

新中國成立后,他沖破了美國當局的重重阻攔,毅然回來報效祖國。

歸國不久,林為干正式去中山大學和嶺南大學報到,拿起了教鞭,為學生講授無線電工程等課程。一年后,他被任命為華南工學院電訊系系主任,高教部李云揚副司長稱贊林是他見過的最年輕、最好的系主任。他也是高教部批準的第一批有權招收副博士研究生的教授,培養出了新中國的第一批電信人才,填補了我國微波技術空白。

數十年的研究,林為干在電磁理論、微波技術、光纖技術、電磁輻射與散射等領域的研究,始終處于世界科學前沿。

20世紀70年代,林為干整理了300多萬字的學術手稿,出版了《微波網絡》等幾部專著,成為中國微波理論技術專業教學的主要教材,奠定了他在中國微波界無可替代的地位。

林為干(左三)與教研室老師一起研究科研問題

在1995年12月,林為干名為《一個介質球的靜電鏡像群》的論文發表在美國《靜電學》學報上。該文的發表宣告一道百年難題的攻克。這個難題就是自1892年麥克斯韋的《電磁學》(第三版)出版以來,關于點電荷在介質球中能夠形成多大的鏡像、位于何處的研究一直是一個未知數,也是從那時候開始,這個鏡像問題就成為歷代電磁學界的“哥德巴赫猜想”。

林為干說,要做一輩子研究生。90歲高齡時,他每天還拿著放大鏡,仔細研究最新的外國文獻、寫研究心得、推算公式。

鄧中翰

“中國芯片之父”、微電子學專家、中國工程院院士、“星光中國芯工程”總指揮

來源:一師亦友

他將閃亮的“中國芯”成功植入世界IT的銀河,微米的小空間是他創新的大舞臺——“中國創造”星光無限。他,就是被譽為“中國芯片之父”的鄧中翰。

化愛國之情,為強國之志。幾十年來,鄧中翰牢記科技報國的初心與使命,一路披荊斬棘,高歌猛進,開辟了一條星光熠熠的科技強國之路。

鄧中翰先生生平

1987年9月,鄧中翰考入中國科學技術大學地球和空間科學系,在大學期間,鄧中翰就在黃培華教授的指導下,進行科學研究。

1992年,從中國科學技術大學畢業后赴美國加州大學伯克利分校學習。

周光召(左)與鄧中翰(右)

1997年,結合硅谷的風險投資基金,創建了美國硅谷半導體公司Pixim Inc,領導研制高端數碼成像半導體傳感器,市值達到了1.5億美元。

1999年,鄧中翰回到中國與國家信息產業部在北京中關村共同創建了中星微電子有限公司,擔任董事長,并擔任星光中國芯工程總指揮。

2001 年,鄧中翰終于帶領團隊成功研發出第一枚百萬級圖像處理芯片 ——“星光一號”。

2005年,鄧中翰率領中星微電子首次成功將“星光中國芯”全面打入國際市場,中星微在納斯達克上市,這是中國電子信息產業首家擁有核心技術和自主知識產權的IT企業在美國上市。

鄧中翰與中國“芯"

2009年,鄧中翰當選中國工程院院士,隸屬于信息與電子工程學部(微電子技術),時年41歲,是最年輕的中國工程院院士。

2011年,當選為中國科學技術協會副主席。

2016年,團隊成功研制出了中國首款人工智能芯片,其技術達到了世界領先水平。

科技報國 矢志創“芯”

鄧中翰心中始終懷揣著對祖國的熱愛和對科技報國的執著信念。在事業如日中天之際,他毅然放棄美國優渥的條件,選擇回國,投身中國芯片技術的研發之中。

自“星光中國芯工程”誕生之日起,鄧中翰就帶領團隊堅持自主創新,堅持走科技成果產業化道路,實現了核心技術突破和大規模產業化的一系列重要成果。

鄧中翰與團隊成員

2001年3月,中國第一枚具有自主知識產權、百萬門級超大規模數字多媒體芯片“星光一號”誕生,自此徹底結束了“中國無芯”的歷史。

身為中國芯片先行者,21年來,鄧中翰帶領團隊堅持自主創新,已經實現了多媒體數據驅動并行計算技術、多核異構低功耗多媒體處理器架構技術等十五大核心技術突破,申請了3000多項國內外技術專利,形成了一個完整的數字多媒體芯片技術體系。

同時,開發出擁有自主知識產權、具有國際領先水平的“星光多媒體”“星光移動”“星光安防”“星光傳感”“星光智能”5大芯片體系,并加入了移動行業處理器接口(MIPI)聯盟,兩次榮獲“國家科技進步一等獎”、“全球半導體設計協會年度獎”等,得到國際國內同行的普遍認可,成為我國電子信息產業領域通過自主創新取得突破性進展的成功范例。

周光召(左)在實驗室聽取鄧中翰(中)匯報工作

沒有芯片的安全,就沒有國家的安全、人民的安全。

為實現相關領域數字多媒體芯片的完全自主可控,維護國家安全、公共安全、信息安全,鄧中翰便帶領“星光中國芯工程”響應國家重大發展需求,承擔公共安全中的數字多媒體芯片技術和人工智能算法的研發與應用,并與公安部第一研究所作為組長單位牽頭聯合國內40多家產學研究單位研究制定了具有我國自主知識產權、技術達到國際領先水平的“SVAC國家標準”推動產業發展,從基礎信源標準層面上解決了公共安全和信息安全的關鍵問題。

鄧中翰發表演講

談及未來,鄧中翰信心滿滿,“未來十年‘星光中國芯工程’計劃在芯片技術研發、標準研究制定、系統應用開發以及大規模產業化等方面發力,為進一步把‘星光中國芯工程’做大做強提供資金保障和人才保障,助力我國電子信息產業健康快速發展。”

林為干,是我國電磁場與微波技術學科的主要奠基人、新中國50年具有重大貢獻科學家之一。在閉合場理論、開放場理論和鏡像理論方面作出了卓越貢獻,被國內外同行尊稱為“中國微波之父”。

鄧中翰,是中國大規模集成電路及系統技術主要開拓者之一,在“星光中國芯工程”中做出了突出成就,結束了中國無“芯”的歷史,鑄就了第一個在國際市場具有領先地位的“中國芯”。

他們的工作體現了科學家的責任感和使命感,他們的成就彰顯了科學家的創新精神和探索勇氣。

兩位科學家,扎根于這片厚重而充滿活力的紅土地上,在科學技術的前沿傾情奉獻,不辭艱辛,不計名利,把青春交付于科研事業,共同繪制出了中國科技的輝煌畫卷。

資料綜合整理自:

1、【科技人物】林為干:矢志報國的“中國微波之父”

2、【中國科學報】學者恒心林為干

3、 鄧中翰 “中國芯”領軍者 護航國家安全

4、 鄧中翰:我的“中國芯”

來源:文化宣傳辦

審核:吳曉琳