宣傳科學(xué)家精神,是在為時代注入永不熄滅的精神火種。

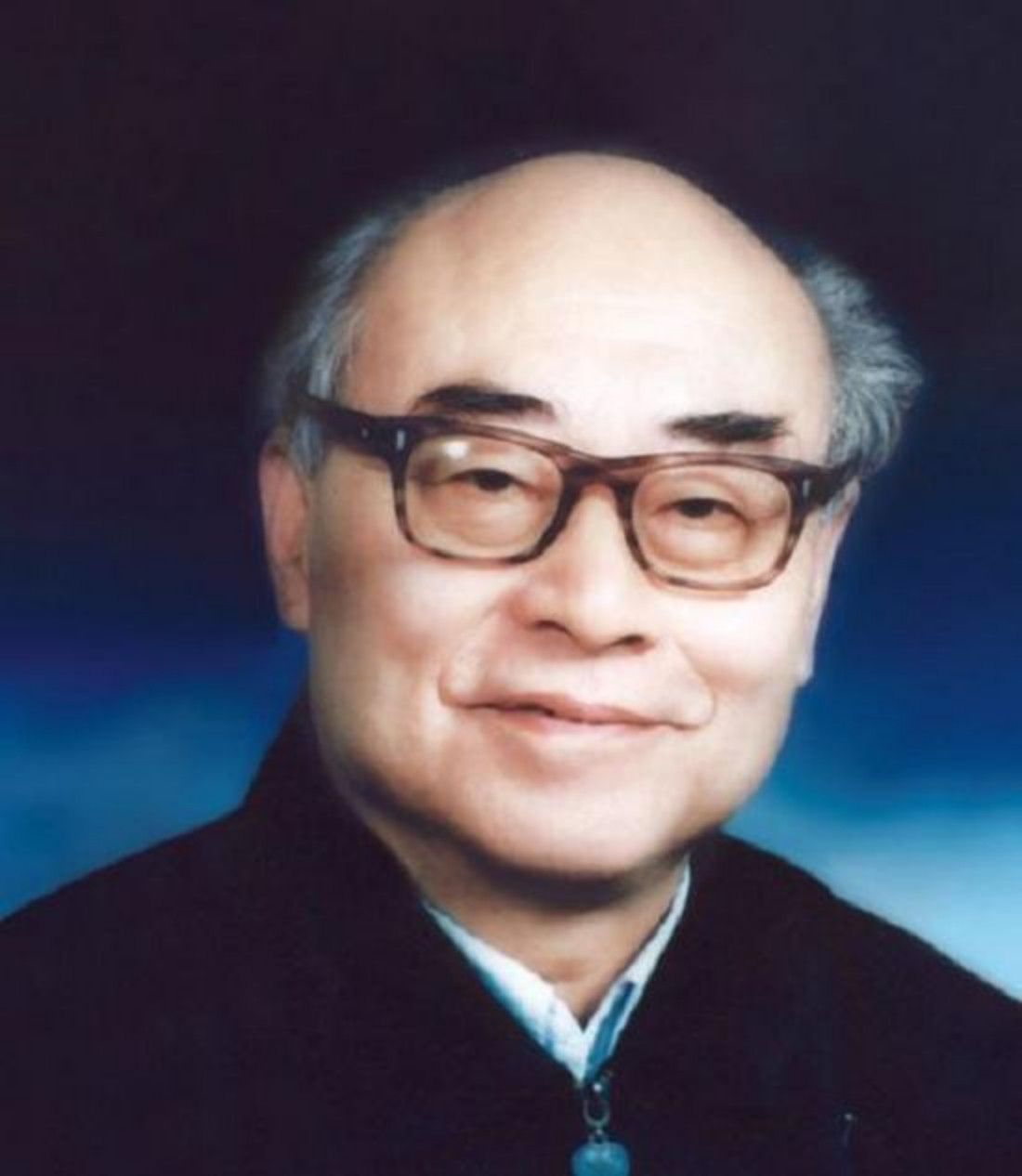

于敏,著名核物理學(xué)家,“兩彈一星”元勛,中國科學(xué)院院士,“兩彈一星”功勛獎?wù)芦@得者,“中國氫彈之父”。

來源:央視網(wǎng)

于敏在氫彈研制中,解決了熱核武器物理中一系列基礎(chǔ)問題,開創(chuàng)性地提出了從原理到構(gòu)型基本完整的設(shè)想,填補(bǔ)了中國原子核理論的空白,為氫彈突破作出了重大貢獻(xiàn)。他長期領(lǐng)導(dǎo)并參加核武器的理論研究和設(shè)計,解決了大量關(guān)鍵性的理論問題,對中國核武器發(fā)展做出了顯著成就。從20世紀(jì)70年代起,在倡導(dǎo)、推動若干高科技項目尤其是中國慣性約束核聚變研究中,發(fā)揮了重要作用,被譽(yù)為中國的“氫彈之父”。

于敏先生生平

1926年8月16日,于敏出生于河北省寧河縣蘆臺鎮(zhèn)(今屬天津市)。青少年時代是抗日戰(zhàn)爭時期,在淪陷區(qū)天津度過。日本人的橫行霸道、亡國奴的屈辱生活給他留下深刻印象,致使他在青少年時代就立下了學(xué)科學(xué)、愛科學(xué),從事科學(xué)研究,報效祖國,振興中華的志向。

1944年,于敏考入北京大學(xué)工學(xué)院。

1946年,轉(zhuǎn)入理學(xué)院學(xué)習(xí)物理,將自己的專業(yè)方向定為理論物理。

1949年,本科以88.46分的總成績從北京大學(xué)物理系畢業(yè)。其中三、四年級的近世代數(shù)和矩陣行列式論兩門課程,他更是考出過100分的滿分成績。畢業(yè)后,他考取研究生,師從張宗燧、胡寧,另在北京大學(xué)兼任助教。

1951年,研究生畢業(yè)于北京大學(xué),后任職于中國科學(xué)院近代物理研究所,從事核理論研究工作。

1956年,晉升為副研究員。

1960年12月,錢三強(qiáng)首先組織黃祖洽、何祚庥等成立代號為“中子物理研究小組”,開展氫彈的基礎(chǔ)研究。

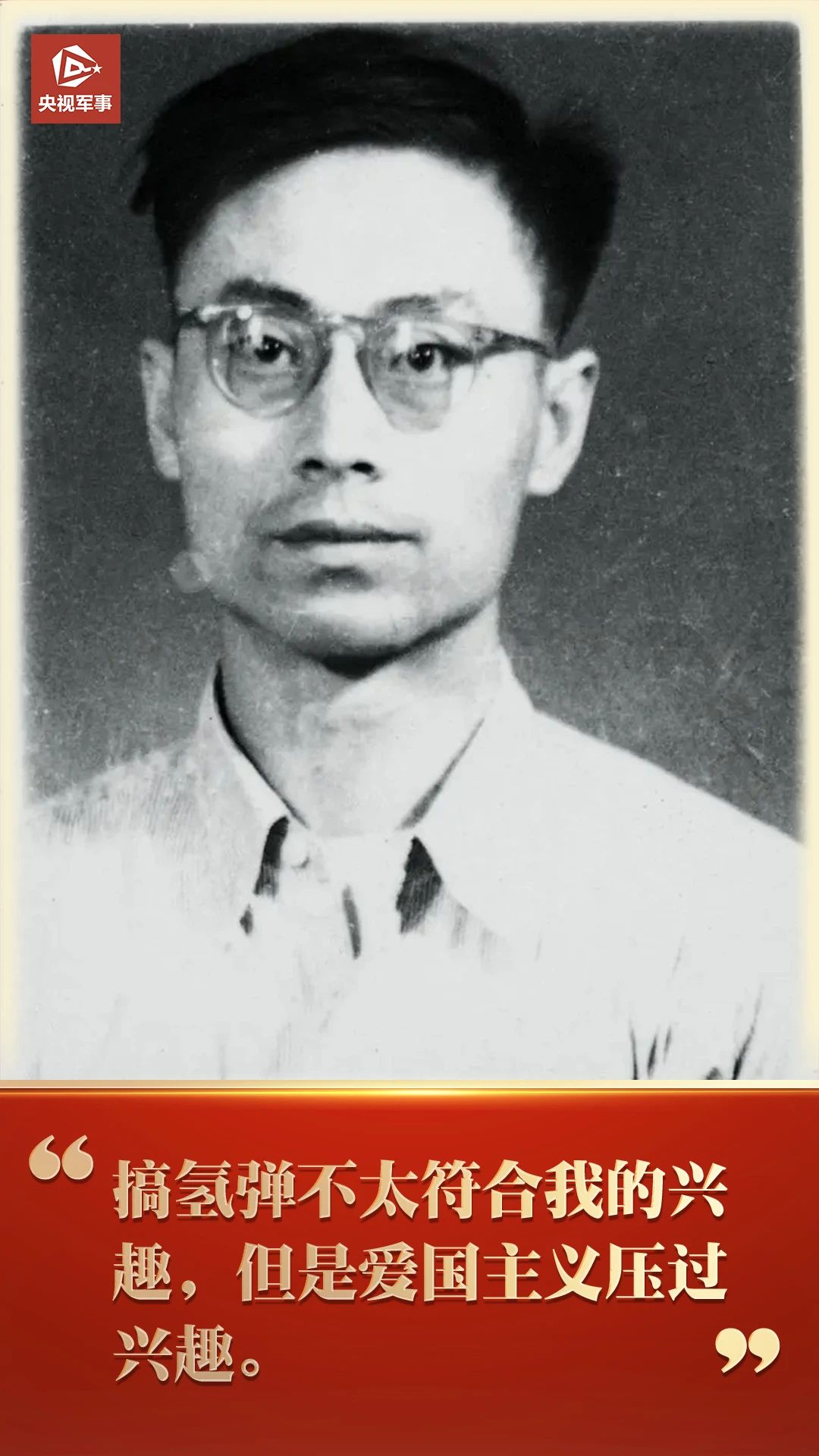

1961年1月,錢三強(qiáng)和于敏進(jìn)行了一次談話,希望他參加氫彈理論的預(yù)先研究。國家要強(qiáng)國富民,要搞原子彈、氫彈,防御外來侵略,這是一個歷史性的任務(wù),國家如果沒有自己的核力量,就不可能真正地獨(dú)立,巍然屹立在世界之林。于敏深知這件事情的重要性。面對這樣重大的題目,他不能有另一種選擇。最終,他接受這項沉重的使命,開始了長達(dá)28年隱姓埋名的氫彈理論探索任務(wù)。

1965年1月,二機(jī)部決定把“中子物理研究小組”多人調(diào)入第九研究設(shè)計院(中國工程物理研究院前身),與主戰(zhàn)場匯合,一起突破氫彈,于敏任理論部副主任。

1965年9月底,由于敏帶領(lǐng)理論部13室1個組到上海,利用J501機(jī)器,完成加強(qiáng)型原子彈優(yōu)化設(shè)計任務(wù)。在上海很快解決了計算方法中存在的問題,改編和研制了大型計算程序,對加強(qiáng)型原子彈做了大量的系統(tǒng)的計算,找到了熱核材料充分燃燒的關(guān)鍵所在。

1966年12月28日,完成氫彈原理試驗,掌握了氫彈原理。

1967年2月,理論部完成氫彈的理論設(shè)計;4月,在空軍訓(xùn)練基地進(jìn)行了彈道特性試驗,達(dá)到預(yù)期要求;5月,基地和西北核試驗場全部完成了第一顆氫彈裝置的制造、環(huán)境試驗和有關(guān)熱核試驗前的測試準(zhǔn)備工作。隨后,第一顆氫彈裝置就被運(yùn)往國家試驗場。6月17日,中國第一顆氫彈在羅布泊沙漠腹地爆炸成功。

1969年,在氫彈試驗成功后,于敏帶領(lǐng)團(tuán)隊來到了綿陽深山里,開啟了核武器研究新征程。

1970年底,調(diào)至青海“221廠”(核武器研制基地“九院”的對外稱呼,位于青海省東部的金銀灘草原)工作。

1980年,恢復(fù)技術(shù)職稱后于敏任研究員,并當(dāng)選中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。同年,任核武器研究院副院長、核武器理論研究所所長,負(fù)責(zé)突破第二代核武器原理工作。后成功突破新型初級小型化原理,成功研制出第二代核武器。

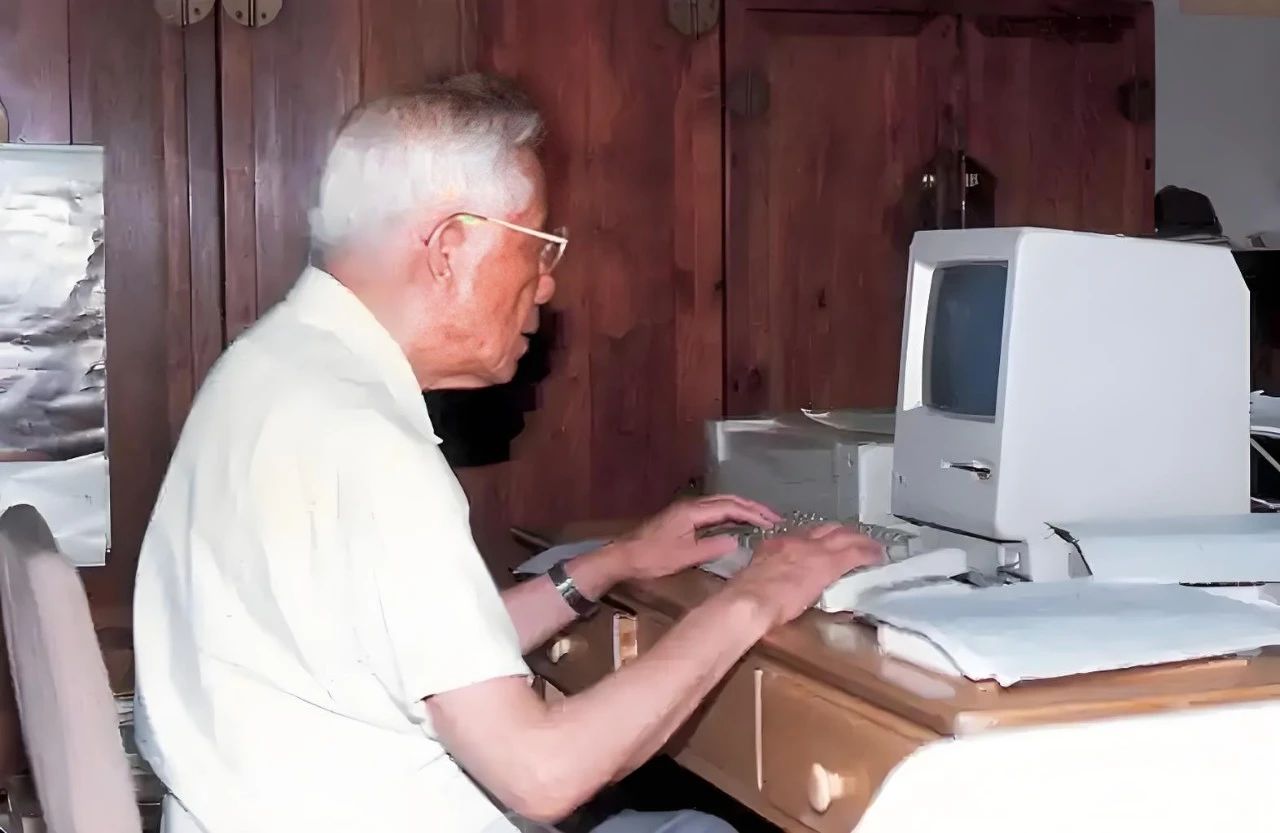

1996年,于敏在北京辦公室查閱計算機(jī)數(shù)據(jù)

1985年8月,加入中國共產(chǎn)黨。

1988年,在于敏指揮下,中子彈試驗獲得圓滿成功。至此,中國核武器設(shè)計達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

20世紀(jì)90年代,于敏投身“慣性約束聚變”研究,將其視為未來核武器物理研究的潛在方向。

1999年9月18日,于敏在人民大會堂接受“兩彈一星”功勛科學(xué)家勛章,也正是在這一天,于敏等功勛科學(xué)家隱藏近30年的身份真正解密,回到公眾視野。

2019年1月16日13時35分,在北京逝世,享年93歲。

國之脊梁 愿將一生獻(xiàn)宏謀

于敏1944年進(jìn)入北京大學(xué)工學(xué)院機(jī)電系就讀,出于對理論物理的熱愛,他于1946年主動申請轉(zhuǎn)入理學(xué)院物理系,將主攻方向鎖定為理論物理。在北大理學(xué)院期間,他的學(xué)術(shù)天賦充分展現(xiàn):當(dāng)時北大采取匿名學(xué)號制公布成績,每逢期末圖書館外張貼的成績榜上,1234013號始終高居榜首。這一現(xiàn)象成為校園傳奇,師生們漸漸知道這位神秘的1234013號正是于敏。1949年新中國誕生之際,他以88.46分的優(yōu)異成績摘得北大物理系畢業(yè)考核桂冠,成為新中國成立時北大第一屆畢業(yè)生。隨后師從著名理論物理學(xué)家張宗燧攻讀研究生,專攻量子場論。其導(dǎo)師曾驚嘆:“沒見過物理像于敏這么好的。”

1950年5月,新中國創(chuàng)建了首個核科學(xué)研究中心——近代物理研究所。不久,正在北京大學(xué)撰寫碩士論文的于敏迎來人生轉(zhuǎn)折。其導(dǎo)師不僅將他力薦給所長錢三強(qiáng),更以特聘研究員身份入所繼續(xù)指導(dǎo)其學(xué)位論文。時年25歲的于敏由此開啟核物理研究的征程,面對國內(nèi)該領(lǐng)域近乎空白的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)與西方技術(shù)封鎖的困境,這位青年學(xué)者以超常規(guī)強(qiáng)度系統(tǒng)梳理國外文獻(xiàn),通過自主構(gòu)建理論模型進(jìn)行開創(chuàng)性研究,展現(xiàn)出非凡的科研毅力。他創(chuàng)造性將原子核理論體系劃分為實驗現(xiàn)象、唯象模型和理論框架三個層次,尤其在平均場獨(dú)立粒子理論研究方面取得突破性進(jìn)展。于敏的突破性研究成果不僅快速縮短了我國在該領(lǐng)域的國際差距,更引發(fā)國內(nèi)外同行專家的矚目。著名理論物理學(xué)家彭桓武曾感慨:“于敏的工作完全是靠自己,沒有老師,因為國內(nèi)當(dāng)時沒有人熟悉原子核理論,他是開創(chuàng)性的。”1957年,日本物理學(xué)會會長朝永振一郎(1965年諾貝爾物理學(xué)獎得主)率團(tuán)訪華期間,他與于敏交談時,得知這位年輕人從未踏出國門留學(xué),僅靠自學(xué)鉆研就取得如此巨大成果,震驚不已,后來在自己著作中毫不掩飾地盛贊于敏,認(rèn)為其成就顛覆了西方學(xué)界對發(fā)展中國家科研能力的固有認(rèn)知,并稱于敏為中國的“國產(chǎn)土專家一號”。

于敏和妻子孫玉芹

1960年歲末,錢三強(qiáng)找于敏談話,希望他能參與氫彈技術(shù)的理論探索工作。這就意味著:不僅需要放下既有的學(xué)術(shù)研究轉(zhuǎn)向全新領(lǐng)域,更要徹底轉(zhuǎn)入絕密研究序列。于敏深知這項任務(wù)的艱難和責(zé)任的重大,但他沒有絲毫猶豫,心中只有一個堅定的信念:“國家需要我,我一定全力以赴。”于是,于敏踏上了一條充滿未知而艱難的氫彈攻關(guān)之路。

從此,他的名字和他從事的事業(yè)一起成為國家最高機(jī)密,直到1988年解密。28年的時間里,于敏隱姓埋名,對國家機(jī)密守口如瓶。連他的妻子都說“沒想到老于搞這么高級的秘密工作”。

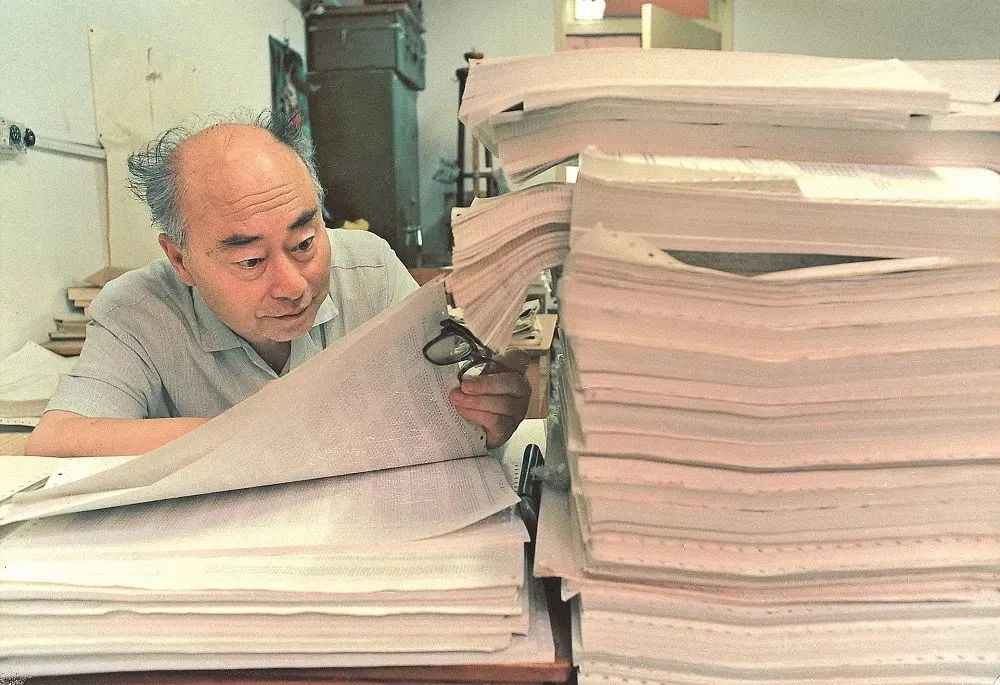

在氫彈研制起步階段,中國既無技術(shù)積累又遭國際技術(shù)壁壘,完全處于拓荒境地。面對這種“零基礎(chǔ)”的困境,于敏團(tuán)隊如同量子世界的觀測者,每一步都充滿了艱辛和不確定性。首要的挑戰(zhàn)是計算資源的極度匱乏——國內(nèi)僅有一臺每秒萬次的電子管計算機(jī),且95%的時間分配給原子彈的計算,只剩下5%的時間留給于敏負(fù)責(zé)的氫彈設(shè)計。在這樣的困境下,于敏帶領(lǐng)30多名青年科研人員組成的氫彈預(yù)研小組,從基本物理學(xué)原理出發(fā),憑借計算尺、黑板、一臺簡易的104型電子管計算機(jī)和自強(qiáng)不息的信念,經(jīng)過4年的不懈努力,不僅解決了大量基礎(chǔ)課題研究問題,而且還探索出設(shè)計氫彈的途徑,編制了計算程序,建立和初步研究了有關(guān)模型,為氫彈原理探索奠定了堅實基礎(chǔ)。為了加快氫彈研制速度,1965年9月,于敏帶領(lǐng)一批年輕人前往上海,利用華東計算所J501計算機(jī)對加強(qiáng)型原子彈模型進(jìn)行優(yōu)化計算。在這場持續(xù)百日的科技攻堅中,科研團(tuán)隊通過數(shù)萬次迭代運(yùn)算,不僅發(fā)現(xiàn)了熱核材料充分燃燒的本質(zhì)和關(guān)鍵所在,而且完整勾勒出從原理到結(jié)構(gòu)基本完整的氫彈理論設(shè)計方案,填補(bǔ)了中國氫彈理論研究的空白,為氫彈研制工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

1967年6月17日,羅布泊沙漠腹地響起一聲驚雷,萬里碧空閃過熾烈耀眼的火光。這聲驚雷標(biāo)志著中國成為全球第四個掌握氫彈技術(shù)的國家,而更令國際社會震驚的是其發(fā)展速度——從原子彈到氫彈試爆成功,中國僅用2年8個月的攻關(guān)周期,遠(yuǎn)超美蘇等核大國耗時六七年的研發(fā)進(jìn)程,創(chuàng)造了世界核武器發(fā)展史的奇跡。作為氫彈理論體系總設(shè)計師,于敏構(gòu)建的“于敏構(gòu)型”不僅奠定了氫彈構(gòu)型設(shè)計的理論基礎(chǔ),更開創(chuàng)出獨(dú)具中國特色的技術(shù)路徑,讓世界重新認(rèn)識中國尖端科技自主研發(fā)能力的躍升。

1967年6月17日,我國第一顆氫彈爆炸成功

在人才培養(yǎng)方面,于敏非常注重科研團(tuán)隊的建設(shè)和培養(yǎng),通過傳授知識和經(jīng)驗,培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的核武器科研人才。同時,他還積極參與教學(xué)和講學(xué)活動,為中國核物理領(lǐng)域的人才培養(yǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。于敏的研究成果顯著提升了中國的國防實力,增強(qiáng)了國家的戰(zhàn)略威懾能力。同時,他還積極推動國防科技改革和創(chuàng)新,為中國國防科技事業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了有益借鑒和啟示。

周培源,中國近代力學(xué)奠基人和理論物理奠基人之一、我國近代力學(xué)的奠基人之一。在廣義相對論引力論和流體力學(xué)湍流理論方面有突出貢獻(xiàn),是湍流模式理論的奠基人。

來源:清華校友總會

中國近代力學(xué)奠基人和理論物理奠基人之一,學(xué)術(shù)成就主要為引力論和湍流理論的研究,曾獲中華人民共和國國家自然科學(xué)獎,被贊之為“杰出的民間外交家”,代表作品有《理論力學(xué)》等。

周培源先生生平

1902年8月28日出生于江蘇省宜興縣的一個書香之家。父親周文伯是清朝秀才。母親馮瑛生有一子三女,周培源排行第二。

1919年,考入清華學(xué)校(今清華大學(xué)前身)中等科。學(xué)習(xí)期間,發(fā)表數(shù)學(xué)論文《三等分角法二則》,受到當(dāng)時數(shù)學(xué)教授鄭之蕃的贊許。

1924年,從清華學(xué)校高等科畢業(yè)。

1924年秋天,因成績優(yōu)秀,被清華學(xué)校派送去美國芝加哥大學(xué)數(shù)理系繼續(xù)完成大學(xué)課程。

1926年春、夏兩季分別獲學(xué)士和碩士學(xué)位。

1927年,周培源入美國加利福尼亞理工學(xué)院繼續(xù)攻讀研究生。他先從師貝德曼,后改從數(shù)學(xué)家埃里克·坦普爾·貝爾(Eric Temple Bell),做相對論方面的研究,并參加數(shù)學(xué)譜系計劃(Mathematics Genealogy Project),次年獲理學(xué)博士學(xué)位,畢業(yè)論文獲得最高榮譽(yù)獎(Summa cum laude)。

1928年秋,他赴德國萊比錫大學(xué),在沃納·海森堡(Werner Karl Heisenberg,1932年獲得諾貝爾物理獎)教授領(lǐng)導(dǎo)下從事量子力學(xué)的研究。

1929年,赴瑞士蘇黎世高等工業(yè)學(xué)校,在沃爾夫?qū)づ堇╓olfgang E.Pauli,1945年獲得諾貝爾物理學(xué)獎)教授領(lǐng)導(dǎo)下從事量子力學(xué)研究。

1929年回國,被聘為國立清華大學(xué)物理系教授,其時年僅27歲,并先后在西南聯(lián)大、北京大學(xué)任教授。

1932年,周培源與王蒂澄女士結(jié)婚,生有四個女兒。王蒂澄退休前,一直在清華大學(xué)附屬中學(xué)教書。

1920年的周培源

1936年至1937年,據(jù)清華大學(xué)休假規(guī)定,周培源赴美國,在普林斯頓高等學(xué)術(shù)研究院從事理論物理的研究。其間參加了愛因斯坦(Einstein)親自領(lǐng)導(dǎo)的廣義相對論討論班,并從事相對論引力論和宇宙論的研究。

1937年,他假滿回國。不久,抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)。7月底,平津淪陷。8月,侵華日軍開進(jìn)了清華園。周培源受校長梅貽琦之托,安排學(xué)校南遷,曾先后任長沙臨時大學(xué)和昆明國立西南聯(lián)合大學(xué)物理系教授。在這期間,他抱著科學(xué)家應(yīng)為反戰(zhàn)服務(wù),以科學(xué)拯救祖國危亡的志向,毅然轉(zhuǎn)向流體力學(xué)方面的研究。

1943年至1946年,周培源再次利用休假赴美國。他先在加利福尼亞理工學(xué)院從事湍流理論研究,隨后參加美國國防委員會戰(zhàn)時科學(xué)研究與發(fā)展局海軍軍工試驗站從事魚雷空投入水的戰(zhàn)事科學(xué)研究。當(dāng)時,周培源明確提出:不做美國公民;只擔(dān)任臨時性職務(wù);可以隨時離去。

1946年7月,離職去歐洲參加牛頓誕生300周年紀(jì)念會和國際科學(xué)聯(lián)合會理事會;他還參加了在法國召開的第六屆國際應(yīng)用力學(xué)大會,并被這次大會以及會后新成立的國際理論與應(yīng)用力學(xué)聯(lián)合會選為理事。同年10月,周培源由歐洲重返美國。

1947年2月,與夫人攜三個女兒全家離開美國返回上海。4月回到北平,繼續(xù)在清華大學(xué)擔(dān)任教授。并相繼擔(dān)任清華大學(xué)教務(wù)長、校務(wù)委員會副主任。

1986年,周培源(右二)與楊振寧(右一)等交談

1952年,在北京大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)辦了中國第一個力學(xué)專業(yè),即北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系力學(xué)專業(yè),還領(lǐng)導(dǎo)建造了北京大學(xué)直徑2.25米的三元低速風(fēng)洞。相繼任北京大學(xué)教授、教務(wù)長、副校長、校長、黨委副書記。

1955年,當(dāng)選為中國科學(xué)院學(xué)部委員,并曾任數(shù)理化學(xué)部的常務(wù)委員。

1957至1986年間,任中國力學(xué)學(xué)會副理事長,名譽(yù)理事長。

1958至1986年間,先后任中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會書記處書記、副主席、代主席、主席,名譽(yù)主席。

1959年加入中國共產(chǎn)黨。

1972年10月6日在《光明日報》上發(fā)表一篇5000多字的闡述基礎(chǔ)理論的教學(xué)和研究的必要性與重要性的文章,同時還給周恩來總理寫信,提出加強(qiáng)基礎(chǔ)理論研究的三點建議。

1978年3月開始擔(dān)任中國科學(xué)院副院長(至1981年5月)。6月27日,中共中央批準(zhǔn),周培源正式就任北京大學(xué)校長 。10月7日周培源為團(tuán)長的中國教育代表團(tuán)抵達(dá)美國西海岸城市舊金山,主要參觀、訪問了斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利分校等大學(xué)。

1993年11月24日周培源在北京逝世。

周培源學(xué)習(xí)計算機(jī)

不忘初心 科學(xué)報國

1902年8月28日,周培源出生在江蘇宜興一個開明紳士家庭。而就在一年前,清政府簽訂了喪權(quán)辱國的《辛丑條約》,中國再次陷入了被列強(qiáng)瓜分、帝國主義凌辱的時代亂潮。幼小的周培源,就在那動蕩不安、民不聊生的時局中成長。 10歲開始,周培源隨祖父離開宜興老家,輾轉(zhuǎn)于南京、上海讀書,16歲時入讀上海圣約翰附中。在摩登都市讀書的周培源常常在公園看到“華人與狗不得入內(nèi)”的牌子,心中很不是滋味,而一次相當(dāng)屈辱的經(jīng)歷更讓他堅定了振興中華之宏愿。 那天,周培源和同學(xué)在外灘草地上散步,竟然被一個外國看守轟了出來,他非常氣憤地問:“我們?yōu)槭裁床荒茉谶@上面走走?”那名看守漫不經(jīng)心而又輕蔑地說:“中國有一天強(qiáng)大了,你們就可以在這上面走了。”這番經(jīng)歷讓周培源刻骨銘心,在感到憤怒的同時,也意識到只有中國強(qiáng)大了,才能不受外國人的凌辱,自己的人民才能在自己的國土上隨意行走。1919年,志在拯救中國的五四運(yùn)動爆發(fā),周培源毫不猶豫地加入到游行請愿的隊伍中,貼標(biāo)語、喊口號,他始終沖在最前列。上海圣約翰附中也因此開除了他。

失去學(xué)籍的周培源沒有放棄,他回到宜興鄉(xiāng)下,躲進(jìn)一座寺廟繼續(xù)潛心讀書。一天在瀏覽報紙時,他無意間看到清華學(xué)校在江蘇省招考五名插班生的廣告,考試地點定在南京。刻不容緩,他立刻趕赴南京參加考試,正所謂機(jī)會只給有準(zhǔn)備的人,他一舉成功,得入清華。 多年后談及此事,周培源仍興奮地說:“那則報上的招生廣告只登了一天,而且是非常小的一條消息,居然被我看到。”就這樣,周培源邁向了人生最重要的一個轉(zhuǎn)折點,并與清華結(jié)下了不解之緣。 據(jù)周培源的兒子撰文回憶,當(dāng)時的清華學(xué)校分中等科、高等科兩部分,每科四年。而由高等科畢業(yè)后,要經(jīng)過嚴(yán)格篩選,“品學(xué)兼優(yōu)”者才可被直接送往美國,插班進(jìn)入美國大學(xué)二、三年級,學(xué)成后回國。由于學(xué)校實行淘汰制,因而每年都要招收插班生。周培源報考時,清華已準(zhǔn)備成立大學(xué),所以不收一年級新生,而只收插班生。在清華讀書期間,周培源學(xué)習(xí)成績優(yōu)異。他特別鐘愛數(shù)理化,崇尚“科學(xué)救國”。在他進(jìn)入清華的第一年,愛因斯坦的相對論得到科學(xué)驗證,在全世界引起轟動,報刊、雜志等介紹相對論的文章比比皆是,極大地震動了周培源年輕的心靈。于是他改變學(xué)工程學(xué)的初衷,決定學(xué)習(xí)物理。

1973年,周培源(左三)在實驗室指導(dǎo)熱線探針的研制工作

1924年,周培源從清華大學(xué)畢業(yè),當(dāng)獲準(zhǔn)“庚款留美”時,他毫不猶豫地選擇了芝加哥大學(xué)物理系。與許許多多“庚子賠款”出國留學(xué)的中國學(xué)生一樣,他發(fā)憤讀書,希望學(xué)得一技之長,報效祖國。他也正是憑這樣的信念創(chuàng)造了一個奇跡:用了3年半時間,修完了學(xué)士、碩士、博士三個學(xué)位。1928年他獲得加利福尼亞理工學(xué)院理學(xué)博士學(xué)位,并因其學(xué)業(yè)與科研成果特別優(yōu)異而獲得該院最高榮譽(yù)獎,與趙忠堯、何增祿二人一起被該院院長、諾貝爾物理學(xué)獎獲得者、國際著名物理學(xué)家密立根稱之為“加利福尼亞中國三杰”。他的博士論文被當(dāng)今自然科學(xué)史專家許良英評價為“起點高、難度大,說明他當(dāng)年心志遠(yuǎn)大”。

1937年“七七事變”的爆發(fā)讓周培源認(rèn)識到國家的物理水平在軍事力量中的重要地位,他放棄對相對論的研究,轉(zhuǎn)向研究流體力學(xué),希望能為國家做點實事,但他根本沒有這方面的研究經(jīng)驗,幾乎是白手起家,困難重重。面對人們的疑惑,他的回答很簡單:“作為一個科學(xué)家,大敵當(dāng)前,必須以科學(xué)挽救祖國,所以我選擇流體力學(xué)。”之后不久,三女兒的出生讓家庭的負(fù)擔(dān)更加繁重,在這樣清苦的生活環(huán)境和簡陋的科研條件下,周培源依然取得了學(xué)術(shù)上的諸多成就,主要為物理學(xué)基礎(chǔ)理論的兩個重要方面,即愛因斯坦廣義相對論中的引力論和流體力學(xué)中的湍流理論的研究,奠定了湍流模式理論的基礎(chǔ),為我國物理方面的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

1943年,周培源赴美國加州理工學(xué)院做訪問教授時,美國移民局找到了他,希望他加入美國國籍。一邊是炮火中的祖國,甚至無法安靜看書,一邊是美國寬敞明亮的圖書館、實驗室,科研條件優(yōu)渥,面對如此鮮明的對比和巨大的誘惑,周培源還是斷然地拒絕了美國的邀請。科學(xué)沒有國界,可科學(xué)家是有祖國的,更何況他的祖國正處在危難之中。 此后,周培源越發(fā)努力,將所有的時間和精力都投入到了湍流理論的研究中。不到兩年時間,1945年,他便在美國的《應(yīng)用數(shù)學(xué)》雜志上發(fā)表了論文《關(guān)于速度關(guān)聯(lián)和湍流脈動方程的解》,提出了湍流運(yùn)動的兩種解,再次引起世界轟動,他也因此被國際物理學(xué)界公認(rèn)為是湍流模式理論的奠基人。

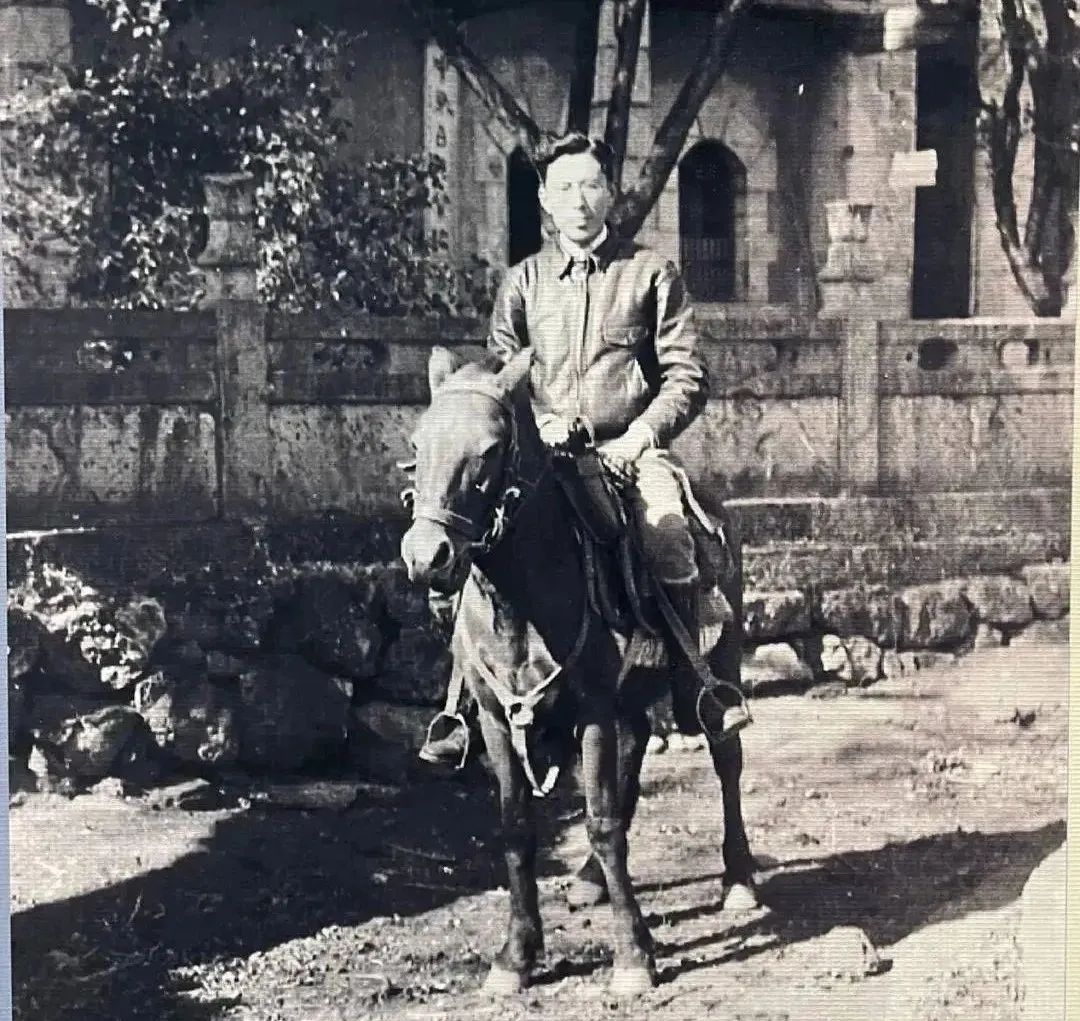

20世紀(jì)40年代,以馬代步的周培源

于敏先生用畢生心血鑄就的 “國產(chǎn)土專家 1 號” 傳奇,不僅是科技報國的豐碑,更是跨越時代的精神火炬。這份將個人理想熔鑄于家國命運(yùn)的赤誠,穿透歲月長河,照亮無數(shù)科研工作者前行的道路。他以無聲的堅守,讓中國的脊梁挺直于世界,如今先生雖已遠(yuǎn)行,但他的精神永遠(yuǎn)是激勵我們勇攀科技高峰、實現(xiàn)民族復(fù)興的磅礴力量。

周培源院士的一生,是為科學(xué)獻(xiàn)身、為教育耕耘、為和平奮斗的一生。他以堅定的信念、超凡的智慧和不懈的努力,詮釋了科學(xué)家的使命擔(dān)當(dāng)。在如今這個科技飛速發(fā)展的時代,我們更應(yīng)銘記周培源院士的光輝事跡,傳承他的科學(xué)精神、教育理念與家國情懷,在各自的領(lǐng)域奮勇拼搏,為實現(xiàn)科技強(qiáng)國夢、推動人類文明進(jìn)步貢獻(xiàn)自己的力量,讓周培源院士的精神之光永遠(yuǎn)閃耀在科學(xué)的蒼穹 。

在國際競爭日益激烈的當(dāng)下,宣傳科學(xué)家精神能激發(fā)民族創(chuàng)新活力,鼓舞科研工作者勇闖 “無人區(qū)”,突破 “卡脖子” 技術(shù),以科技硬實力筑牢國家發(fā)展根基,讓科學(xué)家精神成為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的強(qiáng)大精神引擎。

資料綜合整理自:

1、民族脊梁,共和國勛章獲得者于敏——中國"氫彈之父"

2、于敏:用生命鑄成“國之重器”

3、他的名字曾絕密28年!

4、于敏 | 他被譽(yù)為“中國氫彈之父”,沉默人生二十八載,為中國 的強(qiáng)大做出驚天事業(yè)。

5、國之脊梁——中國院士的科學(xué)人生百年

6、百一十年校慶獻(xiàn)禮·黨史人物一百講|第四十九講:培得楨干質(zhì),葉茂不忘源——周培源

7、留學(xué)星火 | 周培源:永不滿足的科學(xué)宗師

來源:文化宣傳辦

審核:吳曉琳